電車好きなお子さんは「かしこくなる素質」があります!

プログラミング教室プレスタの溝口です。

子どもの「電車好き」を才能ととらえ、鉄道を教材にした効果的な教育方法を研究、実践しています。

さて、上の会話にあるように

「ウチの子、電車が好きすぎて困っています…」

という声をよくお聞きします。

「電車が好きすぎ」って、どれくらいかというと

- 駅に電車を見に行くと日が暮れるまで帰れない

- 衣服や食器は「電車柄」で統一

- 部屋の中はプラレールで埋め尽くされている

- 電車の絵本や図鑑を穴が開くほど読んでいる

- 電車の知識は親をしのぐほど

…とまあ、一例を挙げるとこんな感じでしょうか。

寝ても覚めても電車漬けの毎日がいつまで続くのか? と、不安になるかもしれません。

しかし、お子さんが2~3歳であれば、男の子が必ず経験する通過儀礼みたいなものなので、深刻に考えなくても大丈夫です。たいていのお子さんは、4歳くらいになると興味の対象が電車以外のものに移っていくからです。

気になるのは、ほかのお友だちが電車を卒業しているのに、ウチの子だけ相変わらず電車を追いかけている場合でしょう。

電車好きなお子さんに関する悩み

これをお読みになっているあなたは、お子さんのこんなことにお悩みかもしれません。

- 電車ばかり追いかけていて、他のことに興味を示さない

- 鉄道のことなら勝手に勉強するが、学校の勉強は手につかない

- 親には価値がわからない鉄道グッズを大量に集めている

- 近場の電車は乗り尽くしてしまい、遠くへ行かないと満足できなくなった

- 子どもがする電車の話が、専門的すぎてついていけない

- 鉄道の本やビデオをひとりで見るのが好きで、他のお友だちとあまり遊ばない

- 鉄道へのこだわりが強すぎて、まわりの人が引いている

当てはまるものはありましたか? もしかすると二つ以上、該当するものがあったかもしれません。

「電車のことで頭がいっぱいみたいだけど、このままで大丈夫かしら」

「まわりのお友だちと仲良くやって行けるだろうか、いじめられたりしないだろうか?」

と心配するのは無理もありません。

しかし、結論から言うと、その心配は杞憂です。

電車が好きになる男の子の特性を理解して、最適な方法で才能を伸ばしてあげれば解決できるからです。

電車あそびに夢中の男の子・イメージ

男の子はどうしてこんなに電車が好きなの?

それにしても、どうして男の子は電車を好きになるのでしょうか。男の子を持つお母さんなら一度はぶつかる疑問だと思います。

女の子はまったくと言っていいほど電車に興味を示さないのに、男の子は十中八九、電車好きになります。

しかも、乗り物であっても、飛行機やバスや船ではなくて、どうして必ず電車なのか不思議ですよね。

これにはいろんな説があって明確な答えは出ていませんが、有力な根拠として、文化的な要因と生物学的な要因が挙げられます。

文化的な要因とは、特に日本においては新幹線を筆頭に鉄道網が発達していて、さまざまな色や形の車両が頻繁に走っているので興味を引きやすいこと。

そして、電車が男の子向けのオモチャとして定番化しているので、物心ついた時から電車というものを認識し、遊びながら好きになるということです。

鉄道が発達している日本は電車のオモチャも豊富

もう一方の生物学的な要因とは、脳機能の特性として、男性は「システム脳」で女性は「共感脳」であることが影響しているようです(統計的にその傾向が強いとされていますが、すべての人に当てはまるわけではありません)。

システム脳を持つ男性は、ものごとを体系的、網羅的に捉えるのが得意です。簡単に言うと「コレクション好き」です。

先ほど述べたように、日本にはJR、私鉄、地下鉄などでたくさんの種類の車両が走っていますから、それらを全部見たい、知りたいというコンプリート欲求が高まります。なので、電車の図鑑は男の子の愛読書になるのです。

このようなコレクション癖をうまく利用すれば、男の子の探求心や記憶力を自発的に鍛えることができます。

電車好きだとかしこくなるって本当なの?

事実、有名進学校や名門大学には鉄道研究部があります

「電車ばかり追いかけていたら勉強ができない子になる」

あなたがもし、そう思われているのなら、こちらの表をご覧ください▼

| 開成高等学校 | 慶應義塾高等学校 | 早稲田大学高等学院 |

| 灘高等学校 | 清風高等学校 | 明治大学付属明治高等学校 |

| 西大和学園高等学校 | 東大寺学園高等学校 | 開智高等学校 |

東京大学や京都大学などの難関大学に多くの合格者を輩出している超進学校ですが、これらの高校には鉄道研究部があります。

また、東大・京大をはじめとする名門大学には必ずと言っていいほど鉄道研究会があります。

例えば東大合格者数が常にトップの開成高校の鉄道研究部は創部60年。中学と合わせて50人の部員が在籍しており、同校の文化部としてはトップクラスの人数を誇っています。

部員の多くは幼少の頃から電車好きだったそうなので、普通の電車好きなお子さんとなんら変わりません。鉄道趣味と受験勉強をうまく両立しているのだと思います。

受験エリートの彼らは特別だと思うかもしれませんが、彼らのやり方を見習えばウチの子にも希望が持てると思いませんか?

電車の勉強なら優等生だけど…

「電車にのめり込むのと同じくらい、学校の勉強をしてくれたら成績が上がるのに…」

と、ため息をついている親御さんがいるかもしれません。

電車の知識ばかり仕入れても、何の役にも立たないと思われているかもしれませんが、実はそうでもないのです。

電車はいろんな学びに使える最高の教材

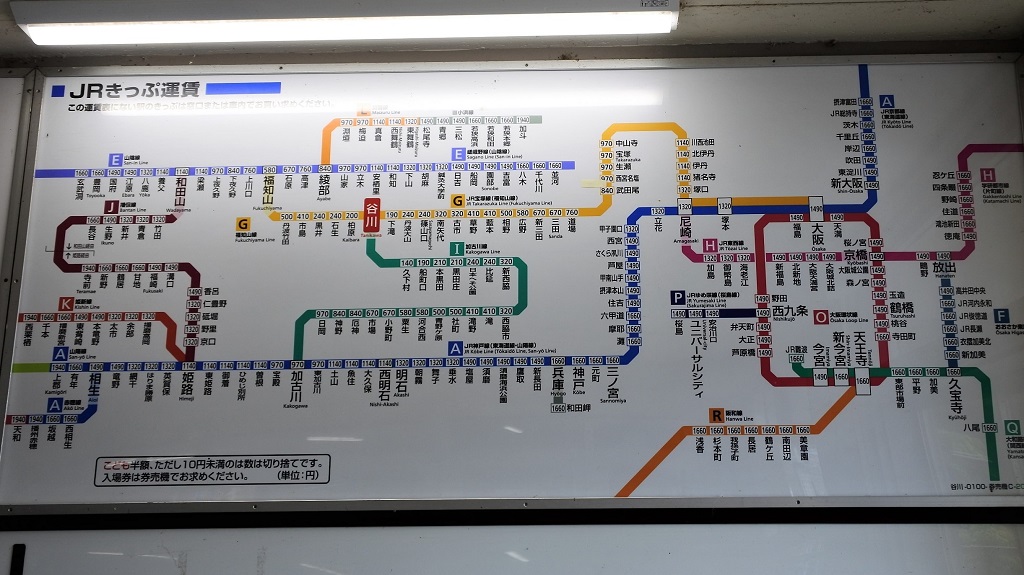

例えば、子どもの頃に鉄道の路線図に興味を持ったことがきっかけで地理が得意になったり、駅名を覚えることで漢字が書けるようになったという鉄道ファンはたくさんいます。

時刻表を読みこなすことで数字に親しみ、数学やプログラミングのセンスが自然に身に着くこともあります。

鉄道に関連する学びは他にもたくさんあります。

- 路線図、地図 → 社会科、地理

- 駅名 → 漢字、地理

- 鉄道史 → 社会科、歴史

- 時刻表、運賃計算 → 算数、プログラミング

- 車両、駅のデザイン → 美術(工業デザイン)

- 駅舎、橋、トンネル → 算数、理科(建築、土木)

- 電車の仕組み → 算数、理科(電気、機械工学)

最初は車両にしか興味がなかったお子さんが、駅や線路などの設備であったり、時刻通りに運行される仕組みなどに関心の対象が広がることはよくあります。

しかもそれは、単に鉄道の知識を得るにとどまらず、機械、建築、デザイン、プログラミングなど、多岐にわたる仕事や職能を知るきっかけにもなるのです。

先ほど見ていただいた進学校のお子さんも、きっと同じように学びを広げたのではないでしょうか。

鉄道趣味と受験勉強を完全に切り離していたのではなく、鉄道からいろんなことを学んだり、将来やりたい仕事のイメージを具体的に持つことで、勉強を頑張るモチベーションを高めていたのではないかと想像されます。

このように、鉄道を入り口にすれば、さまざまなことを自分の意志で学ぶようになるのです。

電車で社会性や道徳性も学べる

電車好きはかしこくなる、というのは勉強だけの話ではありません。

社会のルールを学んだり、マナーやモラルを身につけることにも電車は役に立ちます。

電車に乗る時を考えればわかるように、

- 電車に乗るにはきっぷを買って改札口を通らなければならない

- ホームで電車を待つときは並んで待つ

- ホームや車内で走り回ったりふざけたりしない、大声を出さない

- お年寄りや体が不自由な人を見かけたら席を譲る

- ホームから物を線路に捨てたり、線路に降りてはいけない

など、さまざまなことを教えてあげなければなりません。

大人なら当たり前に身につけているルールやマナーを子どもたちに教えるのにも、電車はよい教材となります。

子どもたちは、教えられたことを電車だけのことと捉えず、社会全体に守るべきルールやマナーがあることを理解していきます。

子どもから電車を取り上げるのはゼッタイダメ!

電車が子どもの学びに有益であることはご理解いただけたと思います。

しかし、それでも、子どもと電車を引き離したほうがよいのではないかと迷っている親御さんがいるかもしれません。

はっきり申し上げますが、電車のオモチャや本などを捨てたり隠したりすることは逆効果であり、絶対にやってはいけません。

心の支えだった電車を失えば、自分を否定されたと感じて心を閉ざしたり、消すことのできない心の傷(トラウマ)を抱えてしまうかもしれません。

子どもにとっては「たかが電車」ではないのです。

筆者は電車のオモチャを捨てられた経験はありませんが、両親が私の電車好きに無関心だったので寂しい思いをしました。

親が子どもの気持ちに寄り添えば、電車を親子のコミュニケーションツールに使うこともできるのです。

電車の運転士になりたかった私が就いた職業

筆者の子ども時代を思い出したついでに、私の経歴を簡単にお話ししたいと思います。

私は物心ついたときから電車好きで、趣味が高じて日本全国の鉄道をほぼ全線乗車しただけでなく、台湾の国鉄も乗り尽くしてしまったほどの鉄道ファンです。

そんな私の子どもの頃の夢はもちろん「電車の運転士」になることでした。

幼いころは新幹線の絵ばかり描いていました。夢の超特急ひかり号は、あの当時(40年前)の少年たちのあこがれの的でしたからね。

小学生になる頃には鉄道の路線図を飽きることなく模写していました。さすがにそんな子は他にいませんでしたから、変わった子だったのでしょう。

しかしそのおかげで地理が得意になり、時刻表を読みこなすことで数字に親しむなど、勉強の面白さに気付くことができました。

中学まではそこそこ成績が良く、高校は公立の進学校に入学しました。しかし、将来の目標が見つからず、勉強に身が入らなくなって成績は低迷。案の定、大学受験に失敗しました。

大学受験に失敗して見つけた天職

そこで気持ちを切り替えて、その当時ちょっとだけ興味があったプログラミングを勉強しようと専門学校に入学。それが自分の性分に合っていたみたいで、卒業後はプログラマー、システムエンジニア、システムコンサルタントといった仕事をしてきました。

ちなみに入社した会社は鉄道とは無関係の、某銀行系列の情報システム会社でした。

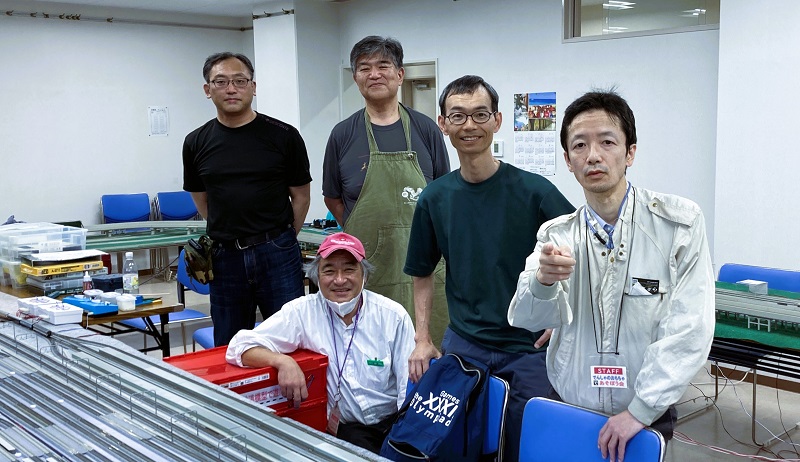

というわけで「電車の運転士になりたい」という夢は叶わなかったのですが、その代わり、プログラマーの経験と鉄道趣味を活かしてつくったホームページが人気になり、ネットを通じて友だちができたり、鉄道サークルの代表をしたりしています。

好きなこと(鉄道)を仕事にできなかったけれど、電車好きだったことがプログラマーの適性を育んだり、趣味として人生を豊かにしてくれています。

主催している鉄道模型運転会にて(右から2番目が筆者)

電車好きはプログラミングのセンスあり

電車好きだった私が鉄道関係ではなくプログラマーになったことをお話ししましたが、私に限らず、電車好きはプログラミングと相性がいいと感じています。

電車好きは車両基地に行くと目を輝かせます。

いろんな車両をたくさん見られるからというだけでなく、縦横無尽に張り巡らされた線路の配線がまるで電子回路みたいで、どの線路がどこにつながっているのか目で追うだけでも楽しいのです。

このような楽しい経験から、自分で地図や設計図を書くことに興味を持つ子どもがいます(→かつての私のことです)。

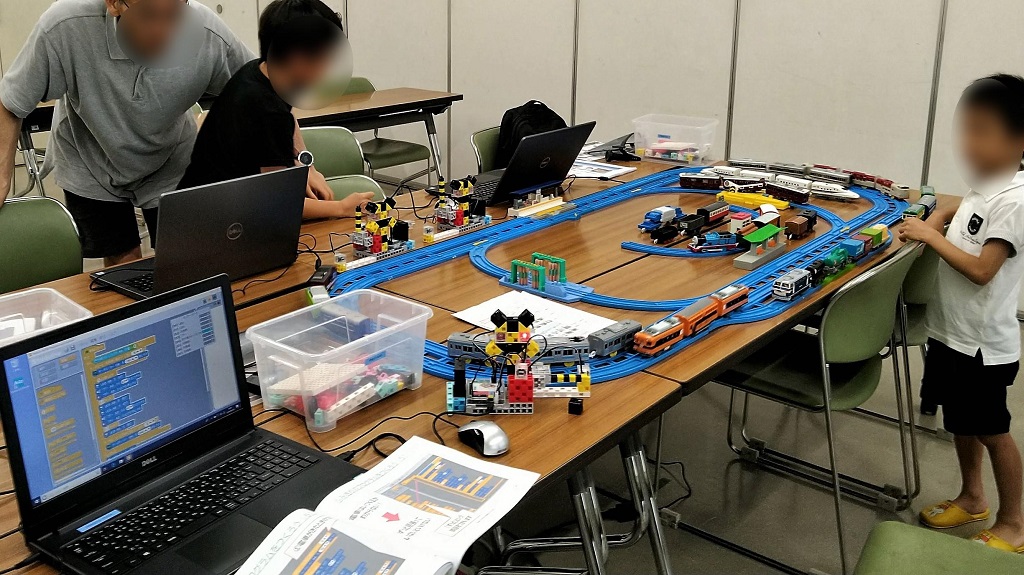

プラレールで遊んでいた子どもが大きくなると、本格的な鉄道模型へと移行することはよくあります。

鉄道模型で複数の列車をどういう順番で走らせ、待避させればうまく列車を入れ替えできるか、というケースはプログラムでいうところの順次制御や条件分岐の考え方そのものです。

鉄道模型は電気で動きますが、ちゃんと動かすためには線路を途切れないようにつなぎ、電源(パワーパック)との配線を確実にしなければなりません。

きちんとつないだはずなのに車両が動いてくれないこともよくあります。

車両が故障していないか、線路のジョイントがゆるんでいないか、ケーブルが断線していないか、などいろいろなケースを想定して原因を特定するのはプログラムのデバッグ(不良個所を特定して手直しすること)と同様と言えます。

このように、鉄道模型や本物の鉄道に興味がある子供はプログラミング思考(論理的思考)の素質があると思うのです(筆者の主観です)。

誰もがプログラミングを学ぶ時代に

パソコンやスマートフォン、そしてインターネットは仕事や暮らしに欠かせないものになりました。

「ITを使う人」は増えましたが、「ITをつくる人」「ITを使いこなせる人」は圧倒的に不足しています。

将来はさらにIT人材が不足すると見込まれており、世界中で優秀なIT人材の取り合いが起きてます。

我が国においても、国を挙げてIT人材の確保・育成に本腰を入れ始めています。具体的には、小学校から中学、高校、大学入試に至るあらゆる世代にプログラミング教育が盛り込まれようとしています。

先進的な私立校や一部の公立校では、すでにパソコンやタブレット端末を用いたIT授業を積極的に行っていますが、それが目立ってしまうほど、事例としては少ない状況でした。

そこでいよいよ、2020年度からすべての小学校でプログラミングが必修化されました。

小学校においてはプログラミングという科目が増えるのではなくて、算数や理科など既存の科目のなかでプログラミングを使った学習を行うようです。

中学校ではすでに技術家庭科でプログラミングを取り入れています。

そして高校では、2022年度からプログラミングを含む「情報1」という教科が増えることが決まっています。それに伴い、2025年度から大学入試においても「情報1」が受験科目になる予定です。

つまり、今の小学6年生以下のお子さんは、大学入試で「情報1」を受けることになります(必須となるかは不明です)。

プログラミング必修化は電車好きに有利です

先ほど述べたように、電車好きな子どもはプログラミング思考の素質があります。

プログラミングが必修化されれば、「水を得た魚」のごとく、その能力を発揮できると期待されます。

しかしながら、プログラミングが必修化されるといっても、数多くある科目の中のひとつであり、十分な授業時間が確保されるかどうかわかりません。

また、プログラミングを教えられる教師が揃うのかどうかも未知数で、質の高い教育がなされなければ期待外れに終わる可能性も否定できません。

プログラミングが必修になるかどうかに関わらず、プログラミング思考(論理的思考力)はこれからの時代に必須の能力です。

学校で学ぶ以上の論理的思考力、プログラミングのセンスを磨くことも検討すべきでしょう。

電車好きなお子さんの才能を伸ばすプログラミング教室とは

プラレールを使ったプログラミング教室のひとコマ

ここまで読んでこられて、ご理解いただけたと思いますが

「電車好きなお子さんはかしこくなります」

正確に言うと

「電車好きなお子さんは「かしこくなる素質」があります」

どういうことかというと、電車好きなら放っておいても勝手に才能が伸びるわけではないのです。

電車好きなお子さんの特性に合った適切な指導をすることで、まっすぐ上へと伸びるのです。

電車好きな講師だからわかる「やる気になるツボ」

何度も言いますが、私自身が幼いころから大の鉄道ファンでした。

そんな講師だからこそ、電車大好きなお子さんの「やる気になるツボ」を押さえた授業つくりができます。

電車好きにピッタリのプログラミング教室を、ぜひ体験させてあげてください。

プラレールを使った教室の例

次のようなお子さんの成長を望む親御さんにおすすめします

- 子どもが好きなことで能力を伸ばしてあげたい

- 子どもの考える力(論理的思考力)を伸ばしたい

- 好奇心の幅を広げていろんなことを学んでほしい

- 自分の考えを的確に表現したり自己主張ができる人間に育てたい

- 自分から勉強する習慣を身につけさせたい

- 難しい課題を途中であきらめずにやり抜く力をつけさせたい

[小学生IT入門教室]電車大好き × プログラミング

「電車大好き小学生のためのプログラミング入門教室」を開催しています。

これからの時代に必須となるプログラミングにいち早く興味を持ち、楽しく取り組んでもらえるよう、子どもたちが大好きな鉄道をテーマにしたプログラミングを体験していただきます。

開催日程などの詳しい内容は、下記のページをご覧ください▼

最後までお読みいただき、ありがとうございます。